40過ぎの私には、なぜVO2 Maxインターバル中心のトレーニングは不向きだったのか

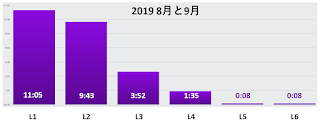

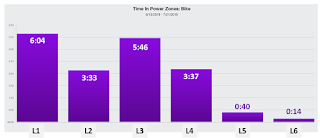

久しぶりにランプテストでFTPを測定したので、それも含めトレーニングの振り返り。まずは11月の練習総量。いつものようにTrainingPeaksのTimes in Power Zone解析。見やすいように各ゾーンに費やした時間を、分単位で大きな字で記載しました。 L4以上に滞在した時間は104分で、これは一週間当たり26分。この期間では、主にVO2 Maxインターバルメニューばかりやっていたので、L6が多い。インターバルのレスト時間や、アップがあるので、L1~L3の時間もそれなり。トレーニング総時間は660分で、これは一週間当たり165分(2時間45分)である。 VO2 Maxトレーニングを隔日で実施していたので、こんなものだと思う。本当はもっと一日量増やしたり、隔日ではなく週5くらいやればいいのだろうが、膝が心配という理由でこの期間は隔日のトレーニングにしていたし、一日当たりのTSSも50~60程度に抑えている。おかげで膝は痛くなっていない。 次に、FTP測定結果と履歴である。 赤の実線がVO2 Maxパワー(ランプテストでの1 min平均パワーのベストで推定)、オレンジの実線がFTP(Zwiftの20 min FTP testでの測定)、灰色実線が推定FTP(ランプテストで出したVO2 Maxパワーの75%)であり、これらは左の目盛りでプロットしてある。水色の線が体重で、これは右の目盛りでプロットしている。 11月下旬にランプテストで測定したVO2 Maxパワーが324wであった。したがって、そこから推定(75%)FTPは243wである。VO2 Maxは、前回7月下旬に測定したときが319wだったので、5w上がっていることになる(推定FTPは、3~4wの増加)。 トレーニング内容、VO2 Maxパワーと推定FTPの推移を振り返り考察すると、VO2 Maxインターバルトレーニングであっても、もう少し量を増やさなければ効果は見られない可能性がある。実は10月からVO2 Maxインターバルメニューをやっているので、約二か月ずっとこのペースでトレーニングをやってるのだが、思ったほど結果が伴っていない。 過去にFTPが伸びていた時期は、TSSも多くCTLを積んでいる時期だった( 過去記事参照 )。またそのような...